|

Inhaltsverzeichnis

|

| Einsatz der Halbmikrotechnik im Chemieunterricht | |||||||||||||||||

1.1. Charakteristik der Halbmikrotechnik für den Bereich des Chemieunterrichts Chemie zählt zu den Naturwissenschaften. In den Naturwissenschaften befasst man sich mit den beobachtbaren, messbaren Eigenschaften der Natur. Beobachtet und gemessen wird mit Hilfe der menschlichen Sinne. Den Sinnen nicht unmittelbar zugängliche Eigenschaften, z.B. Magnetismus, Radioktivität, werden durch ihre Einwirkung auf beobachtbare Erscheinungen erkennbar gemacht. Chemie befasst sich mit Stoffen, ihren Eigenschaften und Veränderungen. Der pädagonisch-methodische Wert der chemischen Schulexperimente ist evident. Ihre Bedeutung besteht in erster Linie darin, dem Schüler die äußere Erscheinung der chemischen Reaktion klar erkennbar zu zeigen (...). Chemische Schulexperimente, an dere Ausführung die Schüler selbststndig handelnd beteiligt sind, können eine über diesen Rahmen hinausragende Wirksamkeit erreichen. So hat sich zum Beispiel ergeben, dasss die Schüler beim selbstständigen Experimentieren größtenteils relativ dauerhafte Kenntnisse gewinnen und sich dabei die Denkfähigkeit gut ausbilden lässt. (...) In einem solchen Chemieunterricht sind die chemischen Schülerexperimente ein wesentlicher Bestandteil. (...) Die Makrotechnik lässt sich aber zeitlich und sicherheitstechnisch schlecht in Schülerübungen einsetzen. Daher beschränkt sich der Einsatz der Makrotechnik nur auf Experimente, die von der Sache her größere Stoffportionen sinnvoll erscheinen lassen und zudem gefahrlos in großem Maßstab möglich sind, zum Beispiel Färbeexperimente von Textilien, die alkoholische Gärung, Thermitverfahren. Die Arbeitsfläche und die Größe (Anmerkung: auch der Anschaffungspreis) der Geräte erlauben es meist nicht, dass Schüler jedes Experiment individuell durchführen. Daher arbeiten sie vorzugsweise in Gruppen von zwei bis vier Schülern zusammen. (...) (In der Halbmikrotechnik) besteht die Möglichkeit, innerhalb des normalen Unterrichtsgeschehens ohne besonderen Aufwand an Zeit, Arbeitsplatz und Instrumentarium zum selbständigen Experimentieren der Schüler überzugehen und jeden Schüler allein für sich experimentieren zu lassen oder von dieser Form zum gemeinsamen Unterricht zurückzukehren. Der Einsatz der Halbmikrotechnik im Chemieunterricht ist also von pädagogisch-methodischem Vorteil. Die in der Mikrochemie angewandten Techniken unterscheiden sich primär nach der Menge der zum Experiment eingesetzten Substanzen (Tab. 1).

Tabelle: 1 Techniken in der Mikrochemie

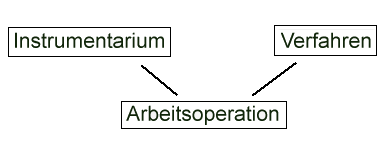

Demgegenüber verwendet die Makrotechnik Substanzmengen über 200 mg beziehungsweise 10 mL. Zwischen den Experimentiertechniken gibt es auch Übergänge. So kann die Substanzmenge, die für eine Technik charakteristisch ist, mit dem Instrumentarium einer anderen Technik untersucht werden. Der Einsatz unterschiedlicher Substanzmengen bedingt jeweils charakteristische Techniken des chemischen Experimentierens. Sie werden im wesentlichen bestimmt durch das Instrumentarium, die Verfahren der Ausführung und Untersuchung und die Arbeitsoperationen des chemischen Experimentierens. Unter dem Instrumentarium sollen die Instrumente (z. B. Pinzetten), Geräte (z.B. Reagenzgläser) und Apparate (z.B. Gasentwickler) verstanden werden, die zum Experimentieren erforderlich sind. Das Verfahren beim Ausführen von Experimenten ist die Art der chemischen Reaktionen und deren Aufeinanderfolge. Auch die Verfahren sind für die jeweilige Technik spezifisch, wenn man von bestimmten Übergängen absieht. Die Arbeitsoperationen stellen die experimentalpraktischen Verwirklichungsmöglichkeiten eines ausgewählten Verfahrens mit den zur Verfügung stehenden Substanzmengen und dem entsprechenden Instrumentarium dar. Die Halbmikrotechnik ist die experimentalpraktische Ausführung wissenschaftlicher Untersuchungen an chemischen Stoffen, deren Substanzmengen der Größenordnung von 200 mg bis 10 mg beziehungsweise 10 ml bis 0,5 mL zuzuordnen sind. Es werden dabei ein für diese Technik spezifisches Instrumentarium, spezifische Verfahren und spefizische Arbeitsoperationen eingesetzt. Ergänzung:

Die Halbmikrotechnik innerhalb des Chemieunterrichts einer allgemeinbildenden Schule bezieht sich auf die Ausführung pädagogisch-methodisch wertvoller (bzw. notwendiger) chemischer Schulexperimente mit den für diese Technik charakteristischen Substanzmengen und dem im wesentlichen gleichen Instrumentarium, den gleichen Verfahren und Arbeitsoperationen.

|

|||||||||||||||||

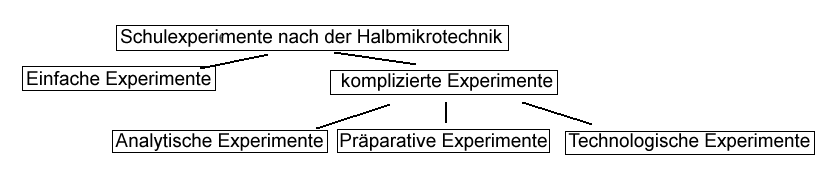

1.2. Einteilung der Schulexperimente nach der Halbmikrotechnik Nach der Halbmikrotechnik lassen sich im Chemieunterricht der allgemeinbildenden Schule sehr viele Experimente ausführen. Sie können in einfache und komplizierte chemische Schulexperimente eingeteilt werden (Abb. 1), die sachlich den Bereichen der anorganischen, der organischen und der physikalischen Chemie unterzuordnen sind. Bei den einfachen Schulexperimenten handelt es sich um die Ausführung von Einzelreaktionen, die möglichst augenscheinliche Veränderungen zeigen. Diese Experimente dienen recht oft sehr unterschiedlichen Aufgaben gleichzeitig, so dass eine weitere Differenzierung nicht zweckmäßig erscheint. So kann zum Beispiel die thermische Zerlegung von Quecksilberoxid

Die zusammengesetzten beziehungsweise komplizierten Schulexperimente bestehen aus mehreren chemischen Reaktionen, die in bestimmter Weise zusammenhängen. Sie erfüllen im allgemeinen nur eine spezifische Aufgabe und erfordern für ihre ordnungsgemäße Durchführung eine bestimmte, mehr oder weniger umfangreiche Vorbereitung. Ihrem spezifischen Charakter entsprechend können sie im Wesentlichen in analytische, präparative und technologische Experimente unterschieden werden. Bei einem analytischen Experiment handelt es sich um die Ausführung chemischer Reaktionen, welche die qualitative oder die quantitative Zusammensetzung eines chemischen Stoffes, eines Stoffgemisches oder Naturproduktes ermitteln helfen. Beispiele für diese Experimente sind die spezifischen analytischen Nachweisreaktionen, die klassischen Trennungsverfahren und die darauf basierenden quantitativen Bestimmungen. Der Wert der analytischen Schulexperimente liegt im qualitativen und im quantitativen Bereich bis hin zum exakten Erfassen und Beweisen quantitativer Gesetzmäßigkeiten. Die Analytik dient daher im Chemieunterricht nicht nur dem Erlernen analytischer Verfahren und Operationen, sondern sie vermittelt dem Schüler vor allem allgemeine Gesetzmäßigkeiten der Chemie. Ihre Bildungsfunktion reicht also über den Rahmen der Analytik weit hinaus und mündet in die allgemeine Bildung im Bereich der gesamten Chemie ein. Durch die präparativen Experimente soll ein bestimmter chemischer Stoff nach den Verfahren und Operationen der chemischen Präpariertechnik hergestellt werden. Im Chemieunterricht werden zum Beispiel verschiedene Salze als Präparate angefertigt. Durch diese Experimente lässt sich nachweisen, ob eine angenommene beziehungsweise bereits unterrichtlich erarbeitete Gesetzmäßigkeit bestätigt werden kann. Präparative Experimente haben allgemeine Bedeutung im Chemieunterricht für die Bestätigung eines Sachverhaltes erlangt. Sie sind aber auch geeignet, die "praktische Anwendung " — als Stufe des Erkenntnisprozesses — zu verwirklichen. Innerhalb technologischer Experimente werden meist mehrere chemische Reaktionen in einer Apparatur und in einem ganz bestimmten zeitlichen und reaktionstechnischen Zusammenhang ausgeführt, um den Schülern den reaktionstechnischen Ablauf eines chemisch-technischen Verfahrens im Experiment zu veranschaulichen. Nach der Makrotechnik ausgeführte technologische Experimente werden fast ausschließlich als Demonstrationen eingesetzt, weil die Versuchsapparaturen für Schülerexperimente oft zu kompliziert und die Reaktionen zu schwierig beziehungsweise zu gefährlich sind. Technologische Experimente nach der Halbmikrotechnik sind zwar in fachwissenschaftlicher Beziehung meist bedeutungslos, im Chemieunterricht bieten sie aber den Schülern die Möglichkeit, Grundlagen chemisch-technischer Verfahren selbstständig experimentierend zu erarbeiten.

|

|||||||||||||||||

1.3 Pädagogisch-methodische Bedeutung der Halbmikrotechnik für den Chemieunterricht Bei einer kritischen Einschätzung der Halbmikrotechnik im Bereich des Chemieunterrichts muss davon ausgegangen werden, dass das Schulexperiment künftig mehr als bisher vom Schüler selbständig ausgeführt, harmonisch in den gesamten Unterrichtsablauf einbezogen und möglichst auch vom Ausführenden selbst (in individueller, z. T. auch gemeinschaftlicher Arbeit) ausgewertet wird. Demgegenüber wird das Demonstrationsexperiment in seinem bisherigen Einsatzumfang zurücktreten. Die Einführung der Halbmikrotechnik im Unterricht hat folgende besonders zu nennende Vorzüge: • Es sind keine besonders installierten und eingerichteten Laboratorien erforderlich. Die Wasserzufluss- und Abflusseinrichtungen zum Beispiel werden durch normale Bechergläser beziehungsweise Filtrierstutzen ersetzt. Die Reaktionsgefäße kann man mit einem Gasbrenner, meist aber schon mit Hilfe eines einfachen Spiritusbrenners erwärmen. Damit ist jedoch nicht gesagt, dass man in jedem Falle auf gut eingerichtete Laboratorien verzichten soll. Es wird nur darauf orientiert, dass auch an noch nicht so gut eingerichteten Schulen chemische Schülerexperimente prinzipiell möglich sind S. 19). • Die am Experiment beteiligten Schüler sind nur relativ geringfügig gefährdet. Auf viele pädagogisch-methodisch wertvolle Schülerexperimente muss im Unterricht verzichtet werden, weil sie für den Ausführenden, für den Betrachtenden oder den in unmittelbarer Nähe Arbeitenden zu gefährlich sind. Solche Gefahren bestehen beispielsweise, wenn giftige Gase auftreten, die Reaktionen sehr heftig, unter Umständen auch explosionsartig ablaufen beziehungsweise ablaufen können oder mit leicht entzündlichen Stoffen experimentiert wird. Diese Gefahren sind beim Experimentieren nach der Halbmikrotechnik erheblich gemindert, vor allem, weil relativ kleine Substanzmengen eingesetzt werden. So wird es möglich, auch solche Schülerexperimente ausführen zu lassen, deren Einsatz bisher nach der Makrotechnik nicht erwogen worden ist. Durch die Halbmikrotechnik erweitert sich also die Anzahl der einsetzbaren chemischen Schülerexperimente beträchtlich. • Alle Schüler einer Klasse können den Verlauf des Experiments aus unmittelbarer Nähe beobachten. Beim Einsatz chemischer Demonstrationsexperimente ist es nicht möglich, allen Schülern gleichzeitig die sich vollziehenden Veränderungen aus unmittelbarer Nähe zu zeigen. Ebenso ist es nicht sinnvoll und oft auch nicht möglich, die entstandenen Reaktionsprodukte nach Ablauf des Experiments in der Klasse herumzureichen. Durch Anwendung der Halbmikrotechnik ist die effektive Voraussetzung dafür gegeben, dass die Schüler die Schulexperimente selbst ausführen und den Ablauf dieser Experimente in jeder Phase unmittelbar verfolgen können. • Alle Schüler einer Klasse werden systematisch und gründlich in die chemische Experimentiertechnik eingeführt. Voraussetzung dafür ist die Anwendung der Halbmikrotechnik, bei der jeder Schüler möglichst auch jedes Experiment ausführen kann. Der Lehrer ist dann in der Lage, die experimentellen Schwierigkeiten schrittweise langsam und kontinuierlich zu steigern. Das ist zum Beispiel nicht möglich, wenn die Schüler etwa im Verlaufe eines Halbjahres einmal an der Ausführung eines Demonstrationsexperimentes beteiligt werden. • Die Experimente sind wenig zeitaufwendig. Manche im Chemieunterricht einzusetzenden Experimente erfordern, wenn sie nach der Makrotechnik ausgeführt werden, sehr viel Zeit, die aber innerhalb einer Unterrichtsstunde nicht immer zur Verfügung steht. Daher muß der Lehrer verschiedentlich auf sehr instruktive Experimente verzichten. Experimente nach der Halbmikrotechnik beanspruchen wesentlich weniger Zeit als entsprechende Experimente nach der Makrotechnik. Dieser Vorzug ergibt sich aus den Merkmalen der Halbmikrotechnik. Kleine Substanzmengen und kleine Geräte können zum Beispiel schneller erwärmt und abgekühlt werden als große. Auch der Zusammenbau der kleinen, aus Normteilen zusammengesetzten Apparaturen geht relativ schnell vor sich. Auf diese Weise ergeben sich zum Teil beträchtliche Zeiteinsparungen, so dass es möglich wird, mehr Experimente einzusetzen, als es früher bei ausschließlichem Gebrauch der Makrotechnik der Fall gewesen ist. • Die Ausführung des Experiments und der Erkenntnisprozess sind weitgehend miteinander verbunden. Im Chemieunterricht ist es pädagogisch-methodisch besonders schwierig, das Experiment harmonisch mit den Erkenntnisprozessen zu verbinden, die von den Schülern auszuführen sind. Die Ausführung der Experimente und der damit in Zusammenhang stehenden Erkenntnisprozesse der Schüler lassen sich aber bei Anwendung der Halbmikrotechnik eng und harmonisch miteinander verbinden, weil jeder Schüler für sich experimentieren und seine hierbei erzielten Ergebnisse auswerten kann. Damit kann einer Ausbildung der Schüler im Denken, das heißt einer Weiterentwicklung der Fähigkeiten, in besonderem Maße gedient werden. • Die Experimente lassen sich gut innerhalb des programmierten Unterrichts einsetzen. Durch den Einsatz der Halbmikrotechnik besteht die Möglichkeit, einen programmierten Chemieunterricht zu organisieren, in dem chemische Experimente integrierender Bestandteil sind. Die Ausführung chemischer Schulexperimente nach der Halbmikrotechnik entspricht in vielen Punkten der Eigenart des programmierten Unterrichts; denn in beiden Fällen sollen (bzw. können) die Schüler individuell arbeiten und das ihnen gemäße Arbeitstempo bestimmen. Außerdem lässt sich dadurch das chemische Experimentieren sinnvoll mit den Erkenntnisprozessen der Schüler verbinden, in denen bestimmte Aufgaben zu lösen sind. Die Experimente können auch auf die logischen Schritte aufgeteilt und in diese einbezogen werden. Schließlich sind die Ergebnisse der experimentellen Arbeiten ebenso leicht und umfassend zu kontrollieren, wie die Erfüllung der gesamten Aufgaben. Durch Anwendung der Halbmikrotechnik hat der Schüler relativ oft Gelegenheit zum selbständigen Experimentieren. Daher wird er in einem besonderen und sehr viel stärkeren Masse als früher zu Sorgfalt, Genauigkeit, Sauberkeit und Gewissenhaftigkeit erzogen.

|

|||||||||||||||||

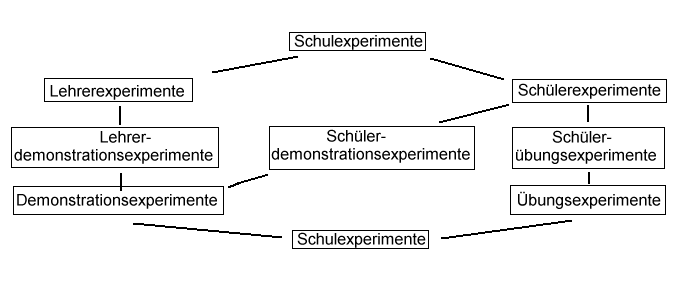

1.4. Einsatzarten der Halbmikrotechnik innerhalb des Chemieunterrichts Die chemischen Schulexperimente lassen sich nach der Person, die experimentiert, in Lehrer- und Schülerexperimente einteilen. Geht man von der pädagogisch-methodischen Funktion der Schülerexperimente aus und berücksichtigt, dass vom Schüler chemische Reaktionen nicht nur über die rezeptive sinnliche Wahrnehmung und das Denken sinnlich erfaßt werden, sondern auch über die praktisch-manuelle Tätigkeit, so kann man Demonstrationsexperimente und Übungsexperimente unterscheiden. Die Demonstrationsexperimente werden vom Lehrer oder von einzelnen Schülern ausgeführt und danach in Lehrerdemonstrationsexperimente und in Schülerdemonstrationsexperimente klassifiziert. Bei den Übungsexperimenten handelt jeder Schüler für sich. Diese Experimente, Schülerübungsexperimente genannt, stellen eine wesentliche Variante der Schülerexperimente dar. Abbildung 2 gibt einen Überblick über die Beziehungen zwischen den einzelnen Arten der Schulexperimente. Chemische Schulexperimente nach der Halbmikrotechnik werden vorzugsweise als Schülerübungsexperimente eingesetzt. Die verwendeten Substanzmengen, Geräte und Apparate lassen den Reaktionsverlauf nur aus unmittelbarer Nähe erkennen, so dass ein Einsatz als Demonstrationsexperiment meist von selbst ausscheidet. Der Einsatz der Schulexperimente nach der Halbmikrotechnik ist zwar eingeengt, doch der pädagogisch-methodische Wert derselben wird dadurch in keiner Weise vermindert. Auch bei anderen Schülerübungsexperimenten wird nur sehr selten eine Demonstrationswirkung angestrebt. Chemische Experimente nach der Halbmikrotechnik lassen sich besonders gut innerhalb des verwebenden Verfahrens einsetzen. Das verwebende Verfahren hat sich — insbesondere durch den Einsatz chemischer Experimente nach der Halbmikrotechnik — seit geraumer Zeit immer mehr als eine neue, spezifische Organisationsform des Chemieunterrichts durchgesetzt. Es vereinigt harmonisch den „Klassenunterricht alter Form ” , also den sogenannten Demonstrationsunterricht, und den „Übungsunterricht ” , in der Form der zusammenhängenden chemischen Schülerübungen, wobei nicht nur geübt, sondern allgemein experimentell gearbeitet wird [2; S. 10]. Das Charakteristische des verwebenden Verfahrens besteht darin, dass innerhalb einer Unterrichtsstunde oft mehrmals hintereinander vom Klassenunterricht, in dem der Lehrer mit seinen Schülern in der bekannten Weise einen bestimmten Unterrichtsabschnitt erarbeitet, zum Übungsunterricht übergegangen wird und umgekehrt. Im „übungsunterrichtlichen Teil ” des verwebenden Verfahrens werden — harmonisch verbunden mit dem zu erarbeitenden Unterrichtsstoff — Experimente in Einzel- oder Gruppenarbeit durchgeführt. Diese enge Verbindung von streng gegliedertem Klassenunterricht und selbständiger Schülerarbeit macht es möglich, die Schülerexperimente zum Ausgangspunkt von Erkenntnisprozessen zu wählen und sie nicht auf eine nachträgliche Bestätigung vermittelter Sachverhalte zu beschränken. Die innerhalb des verwebenden Verfahrens eingesetzten chemischen Experimente nach der Halbmikrotechnik können, je nach ihrer Stellung im Unterrichtsprozess, unterschiedlichen Bildungs- und Erziehungsaufgaben dienen. • Der Einsatz der chemischen Experimente liegt im Bereich der Erkenntnisprozesse, die von den Schülern zu vollziehen sind. Dadurch werden echte Kenntnisse vermittelt und eine Erziehung zum Denken unterstützt. Das ist bei einem Einsatz des Experiments auf allen drei Stufen des Erkenntnisprozesses möglich. In dieser Funktion ist das chemische Experiment bisher nur selten innerhalb von Schülerübungen eingesetzt worden. • Chemische Experimente werden zur Wiederholung und Übung eingesetzt. Dabei führen die Schüler chemische Reaktionen wiederholt aus und üben dadurch das einmal Erkannte, gewinnen dauerhafte und sichere Kenntnisse und entwickeln gleichzeitig ihr Können und ihre Fertigkeiten im chemischen Experimentieren. Chemische Experimente dienen der Vertiefung des Unterrichtsstoffes. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn zu einem bestimmten Sachgebiet weiterreichende Experimente durchgeführt werden. Auf diese Weise festigt und erweitert sich das Grundwissen der Schüler bei gleichzeitiger Ausbildung des Könnens, der Fertigkeiten und der Fähigkeiten. Hinzu kommen noch viele andere, zum Teil sehr wesentliche Bildungs- und Erziehungseinflüsse, auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann. Es kann als sicher gelten, dass der positive Einfluss des verwebenden Verfahrens auf den Chemieunterricht erst durch den Einsatz chemischer Experimente nach der Halbmikrotechnik wirksam wird. Die Schülerübungsexperimente nach der Halbmikrotechnik lassen sich innerhalb des verwebenden Verfahrens noch mit den anderen Arten chemischer Schulexperimente kombinieren, so dass ein sehr eindrucksvoller und abwechslungsreicher Unterricht zu erreichen ist. Nachfolgend sind einige diesbezügliche Möglichkeiten genannt, die Grundlage für eine Klassifizierung sein können. • Das Schülerübungsexperimente wird nach dem Demonstrationsexperiment ausgeführt. Beide Experimente sind inhalts- und ausführungsgleich bis auf die angewandte Technik. In diesem Fall liegt ein wiederholendes und übendes Schülerübungsexperimente in gleicher Front vor. • Das Schülerübungsexperiment folgt nach dem Demonstrationsexperiment; beide Experimente haben den gleichen Sachgehalt, sind aber nicht mehr inhalts- und ausführungsgleich. Man spricht hier von einem vertiefenden und bestätigenden Schülerübungsexperiment. Es lässt sich weiter unterteilen: • Beim vertiefenden und bestätigenden Schülerübungsexperiment in gleicher Front führen alle Schüler einer Klasse untereinander inhalts- und ausführungsgleiche Experimente aus. • Das vertiefende und bestätigende Schülerübungsexperiment in getrennt- gemeinschaftlicher Arbeitsweise erfasst alle Experimente gleichen Sachgehalts, die nicht mehr inhalts- und ausführungsgleich sind. • Es wird kein Demonstrationsexperiment, sondern ein Schülerübungsexperiment eingesetzt, um den neuen Unterrichtsstoff zu festigen und zu vertiefen. Solche Experimente werden festigende und vertiefende Schülerübungsexperimente genannt. Sie werden unterteilt in • festigende und vertiefende Schülerübungsexperimente in gleicher Front, wobei alle Experimente untereinander inhalts- und ausführungsgleich sind, • festigende und vertiefende Schülerübungsexperimente in getrennt-gemeinschaftlicher Arbeitsweise. Letztgenannte haben alle den gleichen Sachgehalt, sind aber nicht mehr inhalts- und ausführungsgleich. • Man setzt zur entwickelnden Erarbeitung des neuen Unterrichtsstoffes keine Demonstrationsexperimente, sondern nur Schülerübungsexperimente ein. Bei dieser Einsatzart spricht man vom entwickelnden und erarbeitenden Schülerübungsexperiment. Man kann diese Experimente in drei Gruppen einteilen. • Beim entwickelnden und erarbeitenden Schülerübungsexperiment in gleicher Front werden untereinander inhalts- und ausführungsgleiche Experimente durchgeführt. • Die entwickelnden und erarbeitenden Schülerübungsexperimente in getrennt-gemeinschaftlicher Arbeitsweise haben alle den gleichen Sachgehalt, sind jedoch nicht mehr inhalts- und ausführungsgleich. • Alle Schülerübungsexperimente, die zu den entwickelnden und erarbeitenden Schülerübungsexperimenten in regelloser Arbeitsweise gehören, entsprechen einem anderen Sachgebiet. Sie sind daher auch nicht mehr inhalts ausführungsgleich. Diese Art von Experimenten ist nicht innerhalb des verwebenden Verfahrens einzusetzen. Die entwickelnden und erarbeitenden Experimente sind besonders wichtig. Sie können die „lebendige Anschauung” , das „denkende Durchdringen” und auch das „praktische Anwenden” unterstützen. Chemische Experimente nach der Halbmikrotechnik werden von den Schülern vornehmlich innerhalb des verwebenden Verfahrens ausgeführt. Sie lassen sich jedoch auch noch bei anderen Formen des Unterrichts erfolgreich einsetzen, zum Beispiel im Rahmen der Stillbeschäftigung, bei der Kontrolle, Überprüfung und Beurteilung der Schülerleistungen — insbesondere bei den sogenannten kommentierten Übungen und innerhalb des programmierten Unterrichts (s. S. 16). Diese Unterrichtsformen entbehrten bisher einer breiten experimental-praktischen Grundlage, durch Anwendung der Halbmikrotechnik kann sie aber zu einem großen Teil geschaffen werden.

|

|||||||||||||||||

1.5. Anforderungen an Chemieräume m Fach Chemie werden die Schüler einer Klasse im allgemeinen in einem besonderen Raum unterrichtet, der durch seine Beschaffenheit, Einrichtung und Ausstattung dem Lehrer und auch dem Schüler das Ausführen fachspezifischer Arbeitsoperationen ermöglicht. Die Arbeitsoperationen nach der Makro- und der Halbmikrotechnik unterscheiden sich zwar, dennoch result ieren daraus keine grundsätzlichen Unterschiede bezüglich der Beschaffenheit, Einrichtung und Ausstattung der Chemieräume. Im Hinblick auf die allgemeinen Anforderungen an Chemieräume sei daher auf die Ausführungen von Keune verwiesen [3; S. 479-559]. Daneben gibt es aber auch spezielle Anforderungen, die sich aus der halbmikrotechnischen Arbeitsweise ableiten. Für den Einsatz der Halbmikrotechnik im Chemieunterricht ist der Lehr-Übungs-Raum am geeignetsten, da nur in ihm ein moderner Experimentalunterricht erteilt werden kann [3; S. 468. . .489]. An einen solchen Chemieraum sind folgende allgemeine Anforderungen zu stellen: • Es muss möglich sein, Lehrer- und Schülerdemonstrationsexperimente nach der Makro- und Halbmikrotechnik durchzuführen. • Jeder Schüler sollte die Schülerübungsexperimente selbständig an seinem Arbeitsplatz ausführen können. • Es sollte die Möglichkeit für einen Einsatz der anderen Lehr- und Lernmittel bestehen. Die Chemieräume sollten auf Grund ihrer Beschaffenheit, Einrichtung und Ausstattung diesen Anforderungen in idealer Weise genügen. Es gibt aber auch gute Behelfslösungen. Beim Arbeiten nach der Halbmikrotechnik kann zum Beispiel auf die Installation von Wasserzuflüssen und -abflüssen sowie von Gas- und Stromzuleitungen an die Arbeitstische der Schüler verzichtet werden. Es ist auch keineswegs erforderlich, dass von Anfang an für Schüler ü bungsexperimente nach der Halbmikrotechnik komplette Instrumentarien und vollständige Chemikaliensätze bereitstehen. Man wird in den meisten Fällen die Einrichtung und Ausstattung der Chemieräume entsprechend den vorhandenen Möglichkeiten stufenweise vornehmen. • Der Aufwand an organisatorischer Vorbereitungsarbeit des Lehrers auf den Einsatz von Schülerübungsexperimenten ist am geringsten, wenn das gesamte Instrumentarium und die wichtigsten Chemikalien an den Arbeitsplätzen der Schüler aufbewahrt werden. Das ist beim Arbeiten der Schüler nach der Makrotechnik bestenfalls für einige Grundchemikalien und besonders oft benutzte Instrumente, Geräte und Apparate möglich, dagegen können für die Schülerübungsexperimente nach der Halbmikrotechnik ein komplettes Instrumentarium und eine sehr umfangreiche Chemikaliensammlung an den Arbeitsplätzen ständig bereitstehen. Dazu eignen sich am besten solche Lehr-Übungs-Räume, die mit Energieblöcken und den dazugehörigen Schülerarbeitstischen mit Schrankteil eingerichtet sind. Chemikalien und Instrumentarium können in diesem Fall folgendermassen aufbewahrt werden: • Das Instrumentarium und die Flaschengestelle mit dem Chemikaliensatz werden in den Schrankteilen der Arbeitstische verschliessbar abgestellt. Eine besonders übersichtliche Anordnung des Chemikaliensatzes wird erreicht, wenn man die Flaschengestelle nach Tischen und Chemikaliengruppen kennzeichnet. Die Gestelle für einen Tisch Nr. 4 zum Beispiel könnte man jeweils mit folgenden Kennzeichen versehen: IV/A für anorganische Lösungen, IV/B für anorganische Festsubstanzen und IV/C für Substanzen der organischen Chemie. Die Anordnung der Flaschen in den Gestellen ist an allen Arbeitstischen gleichartig und durch Nummerierung festgelegt. Flasche und Standplatz im Flaschengestell haben die gleiche Nummer. Eine solche Einrichtung der Schülerarbeitsplätze ist verhältnismaßig zeitaufwendig; sie ermöglicht jedoch eine schnelle Kontrolle des Chemikaliensatzes, die man sogar den „Chemieordnungsschülern ” übertragen kann. Auch das Instrumentarium muß in den Schrankteilen der Schülerarbeitstische übersichtlich aufbewahrt werden. Die Standorte der größeren Geräte, zum Beispiel der Filtrierstutzen, Gummidoppelgebläse und Ständer für Halbmikro-Kochgläser, sollte man' ebenfalls kennzeichnen. Da in jedem Schrankteil drei Instrumentariensätze aufzubewahren sind, wären zum Beispiel für den Tisch Nr. 4 folgende Zeichen zu verwenden: IV/D, 1V/E und IV/F. Drei Halbmikro-Reagenzgläser, ein Halbmikro-Gasentwickler und drei Halbmikro-Gaswäscher verbleiben zum sofortigen Einsatz im Reagenzglasgestell. Das übrige Instrumentarium findet in einem Kasten mit folgenden Abmessungen Platz : 300 mm x100 mm x65 mm. Der Kasten wird entsprechend gekennzeichnet. Das An- und Abräumen der Chemikalien und des Instrumentariums verlangt bei einer solchen Aufbewahrung nur wenig Zeit. • Das Instrumentarium wird im Schrankteil der Arbeitstische gelagert, die Chemikalien dagegen werden auf dem Energieblock und dem Tisch abgestellt . Zwei Flaschengestelle eines Arbeitstisches stehen auf der Mittelfläche des Energieblockes, das dritte findet unterhalb des ersten auf der Tischfläche Platz (Abb. 3). Durch diese Anordnung tritt keine zusätzliche Sichtbehinderung auf. Die Gestelle sind so jederzeit griffbereit und werden zum Experimentieren in die Mitte der Tische gestellt. Flaschengestelle, Flaschen und Instrumentarium wurden in der oben beschriebenen Art gekennzeichnet. Im Lehr-Übungs-Raum sollte für Schülerübungsexperimente dem Lehrer ein gesondertes Instrumentarium nebst Chemikaliensatz zur Verfügung stehen, damit er im Anfangsunterricht und in besonders schwierigen Fällen die experimentelle Tätigkeit der Schüler durch Vorführen des Experimentes anleiten kann. Außerdem ist es dadurch zum Beispiel gut möglich, das experimentelle Können eines Schülers vor der Klasse zu überprüfen, während die gleichen Experimente von den anderen Schülern an ihren Arbeitsplätzen ausgeführt werden. Für die Aufbewahrung der Chemikalien und des Instrumentariums in anders eingerichteten Räumen sind entsprechende Behelfsmöglichkeiten zu suchen. Dabei ist immer auf eine übersichtliche, gut durchdachte Anordnung der Chemikalien- und Instrumentariensätze zu achten, damit die Vorbereitungsarbeiten möglich wenig Zeit beanspruchen. Für Chemieräume ohne Schülerarbeitstische mit Schrankteil beziehungsweise für normale Klassenzimmer werden im folgenden einige Behelfslösungen beschrieben. • Das Instrumentarium und die Chemikalien werden in Schränken aufbewahrt, die im Lehr-Übungs-Raum stehen [vgl. auch 4; S. 1041. Die Chemikalien können sich in gekennzeichneten Flaschen und Flaschengestellen befinden (7 S. 54) und vom „Chemieordnungsschüler” bei Bedarf entsprechend der Tischnummer vor der Stunde bereitgestellt werden. Eine solche Anordnung bietet folgende Vorteile: Zum Auffinden und Bereitstellen und auch für das Abräumen der Chemikalien wird relativ wenig Zeit benötigt. Besonders günstig wirkt sich diese Art der Aufbewahrung bei Experimenten mit einem größeren Chemikalienbedarf aus. Die Schüler werden veranlasst, aus einem größeren Sortiment die erforderlichen Chemikalien auszuwählen. Das ist beim Einsatz der Experimente zum entwickelnden Erarbeiten von besonderer Bedeutung. Die Formel und der Name der verwendeten Substanzen werden ständig wiederholt. Es wird vermieden, dass einige benötigte Chemikalien nicht bereitgestellt werden. Der Raumbedarf zur Aufbewahrung der Flaschen ist relativ klein. Dem stehen folgende Nachteile gegenüber: Besonders im Anfangsunterricht wirkt eine Vielzahl bereitgestellter Chemikalien auf die Schüler verwirrend. Für viele Experimente werden nur zwei bis vier verschiedene Chemikalien benötigt; es müssen aber ein oder sogar zwei Flaschengestelle transportiert werden. Diese Nachteile sind aber nicht so schwerwiegend, dass man auf die satzweise Aufbewahrung der Chemikalien verzichten sollte. Das Instrumentarium wird ebenfalls satzweise bereitgehalten (s.S. 20). Den Kasten mit dem Instrumentarium und auch die anderen Geräte und Apparate eines Schülerinstrumentariums kann man auf einem Tablett mit den Abmessungen 550mm x350 mm lagern. Dadurch wird der Transport erleichtert, und die Schüler können die Tabletts als Experimentierunterlage benutzen.Entscheidet sich der Lehrer im Anfangsunterricht dafür, nur einige Chemikalien und bestimmte Geräte an die Schüler auszugeben, so können diese aus den Sätzen ohne besondere Schwierigkeiten entnommen werden. • Die Chemikalien und das Instrumentarium für Schülerversuche werden nach den bereits genannten Prinzipien in einem gesonderten Raum aufbewahrt. Dazu wird man sich entschliessen, wenn der Chemieraum zu klein ist oder der Chemieunterricht ausschliesslich in normalen Klassenräumen erteilt werden muss. Damit ist es prinzipiell möglich, in allen Unterrichtsräumen, in denen sich Tische mit ebenen Platten befinden, halbmikrotechnische Schülerexperimente nach dem verwebenden Verfahren einzusetzen. • Die Aufbewahrung der Chemikalien und des Instrumentariums kann auch so organisiert werden, dass man die Instrumentariensätze wie beschrieben auf Tabletts in Schränken oder Regalen und die Chemikalienflaschen in Flaschenständern nach Stoffen geordnet bereithält. Man verwendet dazu je Substanz zwei Flaschenständer für jeweils 10 Flaschen. Die Ständer sind mit dem Namen, dem Symbol oder der Formel der Substanz gekennzeichnet und stehen im Vorratsschrank hintereinander an einer Stelle, die in gleicher Weise beschriftet ist. Die „Chemieordnungsschüler ” nehmen vor der Unterrichtsstunde die erforderlichen Flaschenständer heraus und stellen auf jedem Arbeitstisch eine Flasche ab. Nach der Stunde werden die Chemikalien in die Flaschenständer und in die Schränke zurückgeräumt. Das An- und Abräumen ist bei dieser Art der Aufbewahrung von Chemikalien mit einem größeren Zeitaufwand verbunden als bei der satzweisen Anordnung. Ausserdem wird in den Schränken beziehungsweise Regalen eine größere Abstellfläche benötigt. Im Anfangsunterricht bewährt sich diese Art, sie ist aber sehr umständlich bei Experimenten mit einem größeren Chemikalienbedarf. Schränkt man die Anzahl der auszugebenden Chemikalien auf diejenigen ein, die für ein bestimmtes Experiment benötigt werden, so wird die Denkrichtung der Schüler zum Teil recht nachteilig beeinflusst. Ähnliches ist auch für ein nach gleichen Prinzipien geordnetes Instrumentarium zu sagen. Instrumentarium und Chemikalien sollten daher bevorzugt satzweise an die Schüler ausgegeben werden. Die Zusammenstellung der Chemikalien- und Instrumentariensätze beansprucht einen größeren Zeitraum. Man wird daher zunächst die wichtigsten Chemikalien und die Grundapparate (z.B. Halbmikro-Gasentwickler, Halbmikro-Gaswäscher) bereitstellen und dann die Arbeitssätze der Schüler allmählich vervollständigen.

|

|

||||||||||||||||

1.6. Unfallverhütung und Unfallschutz Bei Anwendung der Halbmikrotechnik innerhalb chemischer Schülerexperimente ist die Unfallgefahr stark gemindert, jedoch nicht ausgeschlossen. Die halbmikrotechnischen Experimente für den Chemieunterricht sind so angelegt, dass bei ordnungsgemäßer Durchführung keine wesentlichen Gefahren für die Schüler und den Lehrer bestehen; es sind aber auch hier mechanische Verletzungen, zum Beispiel durch zerbrochene Glasteile oder zersprungene Gefässe, möglich. Es ist daher die Pflicht des Chemielehrers, durch entsprechende Organisation der experimentellen Arbeiten, eindeutig formulierte Arbeitsanweisungen, wiederholte Belehrungen der Schüler und sorgfältige Aufsicht dafür Sorge zu tragen, dass Unfälle nicht vorkommen Der Chemielehrer hat neben dem Direktor die volle Verantwortung dafür, dass die Gesundheit der Schüler im Chemieunterricht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geschützt wird. Über die einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen muss er genaue Kenntnisse besitzen. Zu beachten sind auch die diesbezüglichen Ausführungen von Keune [3; S. 683 . ..689] und Meyendorf [4; 5.194...209]. Die Arbeitsschutzbestimmungen enthalten Mindestforderungen, und der Lehrer ist berechtigt, sie durch weitergehende Ausführungen zu ergänzen. Darum ist es auch bei Anwendung der Halbmikrotechnik notwendig, allgemeine Arbeitsregeln für Schüler aufzustellen, den Schülern mitzuteilen und die Einhaltung zu kontrollieren. In die Arbeitsanweisungen für die Schüler sollten Gefahrenhinweise aufgenommen werden. Im einzelnen sind bei der Arbeit nach der Halbmikrotechnik folgende Punkte zu beachten: • Die Schüler dürfen grundsätzlich nicht mit Giften der Abteilung 1 arbeiten. Inwieweit Gifte der Abteilung 2 verwendet werden können, muss der Fachlehrer auf Grund der speziellen pädagogischen Situation seiner Klasse entscheiden. • Im Sehülerchemikaliensatz können nur dann Gifte der Abteilung 3 aufbewahrt werden, wenn der Aufbewahrungsraum nach dem Unterricht verschlossen gehalten wird. • Die Darstellung und Verwendung von giftigen Gasen, die nicht im amtlichen Giftverzeichnis als Gifte der Abteilung 1 aufgeführt sind, ist gestattet. Allerdings muss der Lehrer durch geeignete Massnahmen dafür sorgen, dass die Gase nicht in gefahrdrohender Menge entstehen oder aus den Apparaturen in den Arbeitsraum entweichen können. • Die Schüler sind darauf hinzuweisen, Geruchsproben ohne ausdrückliche Aufforderung zu unterlassen. • Die Anwendung der Halbmikrotechnik schafft zahlreiche Erleichterungen beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten. Allerdings betrifft das nicht die Aufbewahrung dieser Substanzen. Alle Flaschen mit brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrenklassen A I, A II, B I und B II müssen in der Schule unabhängig von ihrer Größe mit der Aufschrift „Feuergefährlich ” gekennzeichnet sein. Die am Arbeitsplatz der Schüler aufbewahrten Mengen sollten so gering wie möglich gehalten werden. Flaschen mit Kohlendisulfid (Schwefelkohlenstoff) und Äthoxyäthan (Äther) gibt man zweckmäßigerweise nur im Bedarfsfalle aus. Zu beachten ist ferner, dass Schüler sich nicht am Auffüllen der Flaschen mit brennbaren Flüssigkeiten beteiligen dürfen. Brennbare Flüssigkeiten bis zu einer Gesamtmenge von 5 m1 dürfen zwar über offener Flamme erhitzt werden. Es ist aber darauf zu achten, dass die Apparaturen geschlossen sind (Rückflusskühler o.ä.) und Dämpfe nicht in grßeren Mengen entweichen können. |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|